カイロは江戸時代には使われていた。

江戸時代にはすでにカイロは使われていました。

江戸時代にはすでにカイロは使われていました。しかし、今のようなものではなく、石を囲炉裏の火で暖めて、それを布にくるんで懐に入れて暖を取っていました。

これは温石(おんじゃく)と呼んでいたようです。

それと塩、または塩と糠を混ぜたものを炒って布に包んだ塩温石も同様に使用されていたようです。

明治時代には灰式カイロという木炭の粉末や灰を混ぜて練り固めたものに火をつけて、金属の容器に入れ、容器を布で覆ってカイロとして使っていました。

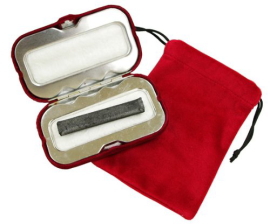

実はこの灰式カイロは現在でも販売されています。

大正時代の末期には、ベンジンの気化したガスと白金の触媒作用を利用して燃焼させた、白金触媒式カイロが登場しました。

戦時中も大変活躍したそうです。使い捨てカイロが普及すると一気に衰退してしまいましたが、白金触媒式カイロも現在でも利用することができます。

日本で生まれた使い捨てカイロ

1970年代には鉄が酸化反応を起こす際に出す熱を利用した使い捨てカイロが開発されました。

1970年代には鉄が酸化反応を起こす際に出す熱を利用した使い捨てカイロが開発されました。使い捨てカイロは、その使い勝手の良さから瞬く間に広がり、大ヒット商品となりました。

シール付きの使い捨てカイロ、貼るタイプのカイロが発売されたのは1988年でした。

現在ではミニサイズ、靴下用、肩用、座布団サイズなどいろいろなバリエーションが発売されており、冬場の定番商品となっています。